「論語と算盤」から

森田明夫

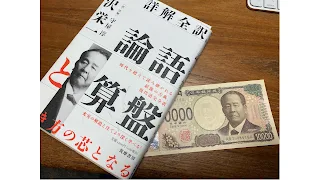

NTT東日本関東病院の元院長落合慈之先生(名誉院長)から渋沢栄一さんの書かれた現在ベストセラー?の「論語と算盤」という本を院長就任のお祝いにといただいた。渋沢さんといえば以前NHKの大河ドラマ「青天を衝け!」の主人公だし、今回の新一万円札の顔である。ほとんどの時代劇ものの大河ドラマは見ているのだが、維新周辺は人間関係が複雑なのと、中高の歴史ではいつもそこまで届いていなかったので、あまりその頃の歴史に馴染みもなく見逃してしまった。また王子にある渋沢記念舘にも行ったことがないので、渋沢さんに関する私の知識は今回の一万円札になった経緯程度の常識的な範囲よりもやや劣る。

さて件の本であるが、一言で言えば、江戸―明治―大正と活躍した人の実業における道徳・身の処し方に関する考えを様々な事例をあげて書いている手記のような書籍である。幸い守屋淳さんという早稲田大学の先生が現代語に訳してまたその頃の事実関係なども注釈してくれているのでとても読みやすい本である。最初は「明治時代の考え方なんて、古いのだろうな。しゃちこばった格言的なものが多いのかな。」と思っていたのであるが、豈図らんや内容は今でも十分通用する考え方が中心である。産業はもちろん石炭などのエネルギーや綿花といったその頃の日本の内容に沿った内容だが、人の心や決断の成り立ちというのはほとんど変わっていないのだな。と思う。特に人と人の諍いや戦争、宗教に関する考え方など今でもその通りといった内容である。

なかなか重厚な本でもあるので、中身を全てこなして読み切れているわけではないのであるが、とてもなるほどと思ったのは:

人間の生き方・心のあり方において非常に重要な要素は「智・情・意」であるという考えかたについてである。知識や経験だけでもだめ、情熱や情愛だけでも物事は進まない、そして最後に意思・意志・志が最後に人を動かす元になるというものである。

古来孔子の教えから人の生き方には五常が大切であると言われている。「仁・義・礼・智・信」の5つである。それに「忠・孝・悌」が加わって八徳とも言われる。少し組み合わせが異なるものもあるようだが、この8つは南総里見八剣伝の義士たちが持つ玉の文字である。東洋的な考えではあるが、同じような教えはキリスト教でも、イスラム教でも仏教でも共通である。親や兄弟を大切にし、礼儀をわきまえ、人を愛し、忠義を尽くし、信頼のおける、知恵に富む人間となること。が最良とされる。

そこで渋沢たちは世界の宗教に関わらない一つの道義を打ち立てようと帰一協会という組織・勉強会のようなものを立ち上げたそうである。落ち着く先は西洋でも東洋でも「発言に嘘がないこと。行動が慎み深いこと。この二つを心がければ、野蛮の地にあっても、こちらの主張を実行させることができる。」と言う基本理念である。もちろん歴史的経緯からもこの試みはうまくいっていない。また宗教ごと、また国民性ごとに、一般的道徳の基本は同じだと信ずるが、ニュアンスが多少異なり、誤解を生じていることもある。例えば、日本人は言わなくてもわかっているだろうという常識(これも今回の本の定義は多少違って、人間の生きるべき信条のようなこと)を元に話をするので、ここまで話さないとわからないの?という外国人も多い。米国など多民族国家なので、誰にでもわかりやすい文化・文明が開かれているので、SONYではなく(とても操作が難しい)Macなどの企業が作ったものが大受けするのだろうと思う。日本の器械は説明書を読まないと決して使い始めるべきではないが、欧米の特にアメリカの製品は箱から出したらすぐに使えるようになっているのが常である。欧米人(ドイツ人を除くと)はほとんど説明文書を読まない人間が多いと思う。機械の電源についてもそうで、出荷時にすでに充電してあることも多い(ように思う)。ちょっと話が逸れたが、日本人は「基本話さないでもお互いわかっているでしょ」という常識に基づいているので、「男は黙ってサッポロビール」なんて宣伝が流行る(かなり古いが)、寡黙が美徳とされる文化がある。一方ででは米国ではどうかと言うと。日本人の私が見るからではあるが、米国でも本当に優れた人は無駄口は叩かないと言う印象がある。エセインテリとか、ちょっと自分をひけらかしたい人は余計なことまでしゃべりまくり印象がある。だが日本人は喋らなすぎというのは、前回のブログでも書いたが、韓国を見習って、言うべきことは言う。そして世界に通用する常識をつけて行くことは大事だと思う。

さてもう一つ西洋の道徳と東洋の道徳で似ていながら、ややニュアンスの異なることがあることに気づいた。キリスト教では「自分がしてほしいことを他人にもしなさい」とある。論語では「自分がしてほしくないことは、人にしない」である。裏返せば同じことを言っているようであるが、能動系と否定系の言葉は意味が違うと思う。要は東洋では、「何もしない=見ざる・言わざる・聞かざる」 が美徳で、欧米ではやってあげることが美徳なのである。日本人ももう少し積極的な態度に出ても良いのかなと思う。

その他にも、本書において、とても気になる言葉が数々あった。

知行合一

「習慣の感染しやすさ」

「人生は努力にある」

「人格は生まれつきか?修練で育めるか?」

「大きな志と小さな志の調和」

変えてはいけない志と、それを達成するために修正可能な志のこと。

「道理のある希望を持て」

「一日を新たな気持ちで」

「趣味」の意味:「理解することは、愛好することの深さに及ばない。愛好することは、楽しむ境地の深さには及ばない。」それが趣味の極地。

「常識」の意味:何かをするに極端に走らず、頑固でもなく、「正しい/正しくない」「善い/悪い」を見分け、利益と損失に敏感で、言葉や行動が全て中庸にかなうもの。

「元気」の意味:浩然の気:「元気というものは至って大きく、至って頑丈。正しい道理によって養うので害になることがない。それは広大な大地の間にも充満する程のものだ」(孟子)

「運命はあるのか?」

「失敗のような成功」

たとえば足利尊氏と楠木正成。菅原道真と藤原時平。どちらが当時の成功者で、どちらが今の成功者か? それらの歴史的背景を見ても、成功のように見えても、将来は失敗になるかもしれないし、ゴッホのように亡くなってからその価値が大いに評価される人もいる。即時的な成功を目指すこと自体は正しいことだが、もしうまくいかなくても、努力さえして、自分のできる限りのことをしていれば、何も不甲斐なく思う必要はないということを下記の言葉に集約している。

「成功と失敗は、自分の身体に残ったカス」

「細心にして大胆であれ」

「人事を尽くして天命を待つ」

それぞれの細かい解説は本書を読んで欲しい。

現在はComputerによって、海外はてや宇宙とも瞬時に繋がるし、AIによって膨大な計算や予測も瞬時に建てられるようになってきている。グローバル化の大波である。スピード感は多少異なるかもしれないが同じように感じることがこの本が書かれた明治・大正時代に起こっている。数ヶ月かかっていた航行距離・時間がスエズやパナマの運河の開通によって格段に世界が近くなった時期である。商売も政治も思想も世界を基準に考えなくてはいかない時代であった。その頃の教訓は今でも十分通用することを知った本だった。

雑談:

先日40数年の脳神経外科医人生の中で初めて土佐の高知で脳腫瘍の学会があった。内視鏡の手術の進歩やさまざまなDISCUSSIONがとても興味深かった。

Google mapでどこか散歩に適したところはないかと探していたところ、高知市の南東に五台山という山があり、竹林寺という四国31番目の札所がある。その境内の半分をNHK連続テレビドラマらんまんでモデルとなった牧野富太郎博士の遺言で大きな植物園ができているのを知った。素敵な植物園で、展示室には牧野さんの生い立ちや業績、生活、言動を紹介する展示、そして牧野さんの植物書のイラストを担当した山田壽雄さんの植物画の展示もされていた。

広大な庭園には高知の植物はもとより、大きな温室もあり熱帯・亜熱帯の植物の展示もある。急に植物に興味を持ってしまう気持ちを抱かせる世界に誇れる植物園だった。中でも今回は特別展示だが、山田さんの精緻な植物のイラストは素晴らしかった。

翌日早朝には、焼失を免れ現存する天守のある城12のうちの一つ高知城にも登った。早朝だったので残念ながら城内には入れなかったが、石垣は野面積である(規則正しい四角い整形された石を積むのではなく(切り込み接義・江戸城が代表)、自然の形に近い石を工夫して大小取り合わせて組む石垣)雨が多い地区なので、石垣内から水が排出できる樋のような構造が作られていた。先日大雨で垣が崩れた松山城のことを思い出した。松山城はこのような構造はなかったのかもしれない。高知県民にとっては、松本城や犬山城が国宝でこちらが重要文化財止まりのはなぜ?という疑問(不満)があるらしいが、しっかり昔の城が残っていることに先ほどの成功と失敗ではないですが、一時数十円で売りに出された城を無駄な経費をかけても残そうとした人たちの努力に頭が下がる。目先の開発に目が眩んで、新しい箱物を作ってしまった地域も多いのではないかと思う。今もそんな話を少し聞くところもある(明治神宮外苑とか?)。特に城主が人気のなかったところでは取り壊された城も多かったのではないかと思う。山内家や長宗我部家(元は秦氏という家系らしく聖徳太子の時代に遡る豪族の系統)は今での高知市内の多くのところで情報が掲示されているし、名前をとった銘菓やお酒もある。人気のあった城主だったからこそ、後世にそのシンボルがのこされたのだろうと思う。また牧野さんもその人柄と業績の偉大さから、寺院も土地を供給し、壮大な植物園を県が維持してくれているのだろうと思う。人生の盛衰の意味について考えさせられる学会出張でした。