東京労災病院の2024年をまとめました。

2025年1月23日木曜日

2025年1月13日月曜日

受援力

「受援力」

森田明夫

1/12(日)NHKラジオのアサいちのマイボイスで東大の上野千鶴子さんが「受援力」の話をしていた。聞きなれない言葉だが、援助を受ける力(能力・コツのようなもの)のことである。介護とか福祉だけのことではなく、人生一般に必要なコンセプトだ。特に医療に関係のある介護の領域では、介護をする人はその道のプロであるが、介護を受ける人はもちろん誰もが初心者である。介護を受ける人にもそのされ方をコーチングし、心得てもらう必要があると言うのである。

上野千鶴子さんは、平成31年に東京大学の入学式で祝辞が話題となった東大教授で、フェミニズムや「お一人様」の生き方などについて色々な本を書かれている。

さてその中で昔書かれた本「おひとり様の老後」という本で「介護される側の心得10か条」と言うのを書かれているそうである。その中のいくつかを紹介されていた。挙げられていたのは、

1. 自分にできることと自分にできないことの境界をわきまえる

2. 不必要な我慢や遠慮をしない

3. 何が気持ちよくて何が気持ち悪いかをはっきりと相手に伝える

4. 嬉しいこと、助かることをされたら喜びを素直に表現し、相手を褒める

5. 介護者の馴れ馴れしい言葉づかいや、子供扱いを拒否する

6. 介護してくれる相手に過剰な期待や依存をしない

7. ユーモアと感謝を忘れない

患者を診る側としてもとても参考になるリストである。自分の思うことや、感じることをはっきりと言ってもらうこと。特に患者さんたちに馴れ馴れしい言葉づかいや、認知症の高齢者に子供あつかいするのは絶対に避けるべきだと思う。もちろん自分が患者になった時も忘れないようにと思う。

ちなみに書籍からの追加項目は下記の3つです。

1. 自分ココロとカラダの感覚に忠実かつ敏感になる

2. 相手が受け入れやすい言い方を選ぶ

3. 報酬は正規の料金で決済し、チップやモノを与えない

である!

「障害者にとって自立とは、依存先の分散である」という言葉の紹介もあった。だれか特定の人や個人に依存してしまうと、その依存された人の負担が大きく、また頼る方も精神的な依存度も高くなってしまう。多くの人に、細かく依存をすることで、一人一人への依存度は低くなり、障害者も気持ちが軽くなるというのである。そのためにはそうできる社会を作っていかないとならないと感じる。

そして最も「受援力」のない人たちは高齢男性だそうである。特に男性は自分が困っていることや弱っていることを言い出せない。また奥さんに日常からかなり頼り切っているのに(家事とか料理とか、奥さんがするのが当たり前だと思っている)、頼っていることに気づいていない。自分は誰にも頼っていないと思い込んでいるそうである。

高齢男性が、一人になった時、「僕寂しんです。」と言えるようになることが大事だそうである。

高齢女性にとってはお一人様よりもお二人様でいることの方が生命リスクが高いそうである。奥さんが弱ってしまっても、ご主人が「デイケアなんて行く必要ない」とか言ってしまうそうである。なので、女性はおひとり様の方が長生きできるそうである。「男は黙ってサッポロビール」なんて困ったものです。奥さんへの日頃の感謝を忘れないようにしましょう。

雑談:

年末に和歌山に行ってきました。和歌山には、これまで学会で2回、旅行で子供の頃と、熊野古道が世界遺産登録された頃に行ったことがありました。みなさん和歌山っていうと何を思い浮かべるでしょうか?みかんと梅干しでしょうか?歴史の好きな人であれば、紀州藩のこと(和歌山城はとても立派なお城です)。徳川吉宗のこと。和歌山の名前の元となった、和歌の浦のこと(元々は若の浦とよなれていましたが、よく和歌が読まれたことからそうなったと言われます)。秀吉が城を築いた際に海側に和歌の浦があるので和歌山と呼んだそうである。外科医であれば、その元祖といわれる華岡青洲が活躍した地でもある。小説が好きであれば、「紀の川」と言う有吉佐和子の自伝的小説があります。雄大な紀の川が吉野から流れています。そして奈良との県境近くには高野山があります。比叡山と並ぶ日本の仏教の2大本山です。比叡山ほどアクセスが良くないので、おとづれたことがある人は少ないようです。私も今回初めてその一部(全部回るにはまる二日くらい必要です)をお参りました。和歌山は大阪から1時間特急でかかります。ちょっと時間がかかるのですが、和歌山も大きな都市ではなく、とても自然が豊富なところです。星空がとても綺麗です。めはり寿司とかクエとか、食べ物もとても美味しいので、機会があれば行ってみてください。ところで「秘密のケンミンショー」では取り上げられたことが最も少ない県の一つ(最下位は神奈川県)で、今ひとつ発信力が少ないようです。そういえば、今国内の観光地はどこでもいっぱいの外国人も、和歌山にはほとんどいませんでした。

写真:

丹生都比売神社 高野山の麓の天野という集落にある世界遺産の一つの神社です。もともと高野山一帯はこの神社の境内で、空海がこの神社の許しを得て高野山を開いたと言われています。奥には修験者の祠や石碑などがあります。

高野山・紀伊の内陸の朝はとても冷えます。夜は星がものすごく綺麗です。

麓から40分くらい葛折の道を登ると高野山の一帯に到達します。大門に迎えられ壇上伽藍、金剛峯寺、奥之院へと続きます。今回は前半のみで、後半は宿坊に泊まってお邪魔しようと思います。高野山まで登ると一面雪で、堂の中はとても冷たいです。

2024年12月6日金曜日

報告:大田区との合同災害訓練を実施しました と 「お金のお話」について

先日11月30日(土曜日)に大田区との合同災害訓練を実施しました。DMAT隊員の脳神経外科・加藤部長と4階西病棟・末永師長の差配で医師、看護師、薬剤師、技師、事務職など当院職員約80名と、大田区職員、大田区医師会の医師、地域の自治体ボランティアの方々約50名程度に参加いただき、千葉で震度6強の地震が発生したという災害を仮定しての訓練でした。当院の大田区の6万人の住民がいる大森、糀谷、羽田地区の周辺の救援から孤立しうる地域にあり、この地域の中心拠点として災害対応にあたるよう位置付けられています。

訓練開始後、病院院内から続々と報告される施設の被災状況は、断水、ガス停止、停電しており、通常電話回線もストップしており、病院機能はある程度保たれるが、通常診療は実施できないので、災害救急患者だけを受け入れられるというモードCの発令をしました。病院の患者の現状、院内患者の怪我、職員の怪我の状況の把握、さらに震度5強以上では全職員は病院に集合するという原則のもと、職員・その家族の安否も含めた職員登院状況の把握、その来院した医療人材の適所への差配を実施します。救急来院患者はボランティアの住民の方に、模擬患者(SP)をしていただき、病院前に設置した救護所でトリアージを実施、緑・黄・赤・黒ゾーンに患者を仕分け、途中で黄色から赤に変わる患者なども想定、患者の診断に基づいて、入院・手術・治療などの方法を検討しました。当院はICUは6床、オペ室は急患対応は3件同時手術可能、4階西病棟は救急患者を20名まで収容できるので、そのキャパシティーに応じた急患受け入れ、開頭手術や骨折治療、消化器疾患の治療を実施するというシナリオで進めました。さらに近隣の医療機関からも緊急転院を受け入れるとい設定で、当日同時に災害訓練をしていた渡辺病院からの脳神経外科の意識のない患者などの転送を受け入れるというシミュレーションも行いました。かなり病院機能に負荷のかかる状況を模擬した設定でしたので、その間に様々な事象で「ここはどうするべきなのか?」などという案件が浮上してきました。全体での情報周知をどうすべきか、職員家族の被災や地域・日本の被災状況からの当院のできる対応とか、医師が足りない時には近隣の開業されている医師に応援を頼む、また当院で対応しきれない患者数の場合、軽傷・中等症であれば、近隣の中規模病院への逆転送などという案件も課題として提案されました。あらかじめ地域の医療機関とはそのような連携を組んでおく必要があると思いました。

また地域にはけがや病気でなくても被災して自宅に住めない人も、また病人を家に抱える住民もいらっしゃると思います。当院へそのような被災住民がいらした場合にも、広く住民を受け入れて保護するという基本方針も確認しました。病院には幸い食料や水の備蓄が全患者(400名入院)、職員(680名)の3日分の備蓄があります。また東京都の連携で災害拠点病院として医療ガスや非常発電に必要な重油なども優先して提供されることになっています。そのような当院の災害拠点としての役割を再認識しましたし、当院のインフラがどのように管理されているのかも知ることができました。通常診療を実施していく際には気づかない様々な課題をあぶり出すことができました。

今年の1月には能登で大地震、翌日には羽田で旅客機が衝突・火災となるという事象が発生しました。災害や事故はいつ起きるかわかりません。特に後者ではJALのCAさんの的確な指示と、乗客の素早く整然とした行動がJAL機では一人も怪我人や被災者を出さなかったという奇跡が起きました。これは日頃の災害・事故時の訓練によって、いつ何が起こっても対応できるという心構えとスキルが身についているのだと思います。我々、医療機関においてもそのような対応がマニュアル無しでもできるように、訓練を実施し、各構成員が自覚を持ってスキルと心構えを持ってゆきたいと思います。

さらに病院の体制が災害拠点としての役割を十分果たせるように人材・設備を責任を持って充足して行かねばならないことを私の役割として再認識しました。

雑談:さて雑談ですが、ちょっと重たい話です。先日母校で医学開成会という集まりがあり150名ほどの開成卒の医師の先生が集まりました。その会でMONEXグループのCEOの松本大さんが、今の日本や世界の置かれている経済的状況、そして医療や人材のあるべき姿を松本さんの視点からの意見を話してくれました。まず驚いたのが米国や日本ではコロナの前後で、コロナ前に総発行されたお金とコロナ後に刷られたお金がほぼ同じだというのです。といいうことはお金の価値は半額になるはずです。ですので米国では物価や給与がものすごく上がっているのです。給与など数倍になっていると言います。アパートの家賃など大都市では1LDKが40万円以上です。私の後輩の留学を志しているものもヒイヒイ言ってます。また金が昨年から100%以上値上がりしている(倍になっている;実際コロナ前からでは数倍になっています)のもそのためです。一方で為替レートはそれほど変わっていないのに、日本の給与や物価はどうでしょう?数%の変化でしょうか?欧米からの輸入に頼っている物以外の日本の物価の超低さが際立っています。またこれからの社会、もちろんAIの役割と導入が重要となってきます。米国・シリコンバレーでは企業が数100兆円の予算をAIの開発に投入しているようです。一方日本は先日政府が数兆円をAI に投資するという報道がありました。この数字を見ても企業レベルで数100兆円を支出できるのに、日本では国家レベルでもその100分の1です。日本のこの地盤沈下はどうしてでしょうか?松本さんの持論は、日本や開成学園では個人レベル(患者単位)でしか社会に貢献できない医師に優秀な人材が行きすぎている。エンジニアにもっと多くの優秀な人たちがゆくべきだ!とうことでした。確かに開成の上位100名(400人中)のうち70%は医学部志望でしょうか?政府にも多くの開成学園出身者がいますが、(先の岸田首相(同級生です)を含め、多くの官僚がいます)国の発展、インフラに大きく寄与するのはエンジニアだというのです。とくにITの関連での日本の凋落は優れたエンジニアの欠乏があると言われます。しかしエンジニアがもっと優遇される社会に日本がならないと、優秀な人は皆海外の企業に引っ張られてしまうでしょう。

非常に興味深い話で、世界の経済状況の把握など、本当に鋭い目で世情を解析されていました。講演後の質問に「少子化への意見は?」と問われたら、「子宮ポットの開発」を提案されていました。要は人工子宮(Review)です。私の友人が人工子宮の研究をしていたなと思います。たまごっちではないですが、現在の医学及び工学の知識・技術を集積すれば10数年後には可能なのかもしれません。結婚の少ない現在の社会情勢とあまり改善の見込めない将来を見ればそのような技術開発も重要だなと思いました。考えさせられるご講演でした。

最近は郵便料金はじめ日本の物価もじわじわと上がってきています。一方で医療の収入の元となる診療報酬はほとんど変わっていません。これだと医療従事者の給与を上げることができず、どうにも医療の低迷が危惧される事態です。 なんとかお金の量に応じた値段設定を検討してほしいと思います。

2024年11月10日日曜日

技能オリンピックと若き天才

技能オリンピックと若き天才

森田明夫

先日NHKラジオで寺島実郎さんだったと思いますが、世界技能オリンピックのことを紹介していました。その中で、なんで日本のマスコミや国はこういった優れた若い人たちを讃えないのだろうと言っていました。

技能オリンピックというのは1950年にスペインでの第一回から始まった職業・産業技能を国際的に競いあう2年に一度開催されている大会だそうです。原則22歳までが参加資格(種目によってはもっと年長まで参加できるものもある)があって、我々の関連する料理、美容からホテルフロント・レストラン接客、貴金属加工、旋盤、再生可能エネルギー、その他工業技術など40数種類に及ぶ種目を競うそうである。基礎的な理論から実践までを点数づけして競うそうである。日本は第11回から参加し、金メダルや銀、銅メダルの数が世界3位くらいだった頃まではマスコミでも取り上げられたが、最近は成績が振るわないので、あまり取り上げてくれなくなったそうである。私もこのラジオで紹介されるまでは全く知らない催しでした。ただ今年リヨンで開催された大会では久しぶりに金メダルや上位入賞した若者が多くおり全体で5位の成績だったそうです。内容を見ると水の管理とか、磨き技術などあまり馴染みのない仕事も多いですが、このような若い人たちが頑張って日本の産業、国が栄えていることを知ってほしいというのが寺島さんのお話でした。この大会に出場するには、まずは日本の中で選考会があって、その中で選抜された人たちが大会に出場するそうです。今年見事入賞、メダルを取った人たちはこちらのようなリストです。

金メダルは産業機械(デンソー;清水源樹さん)、自動車板金(トヨタ自動車;小石さん)、美容・理容(クラルーム学院:濱吉さん)、車体塗装(トヨタ自動車:星野さん)、再生可能エネルギー(きんでん:郡安さん)の5名、そのほか銀メダルや銅メダル、敢闘賞などを取得した人たちが多勢います。帝国ホテル、日産、その他いろいろな会社や学校がバックアップして一生懸命若い人たちを育成しようとしているのがわかります。

ビデオなどもあるので、ぜひ一度ご覧いただくと良いと思います。また今年の日本全国大会は11月末に愛知であるそうで、また国際五輪の2028年は日本であるそうです。

厚労省の国際大会の結果紹介はこちら

世界大会の紹介Youtube

日本の予選ビデオはこちら

競技の紹介はこちら

競技職種は以下の41職種だそうです。

機械系(9職種):

機械組立て、プラスチック金型、精密機器組立て、機械製図、旋盤、フライス盤、試作モデル製作、自動車工、時計修理

金属系(5職種):

構造物鉄工、電気溶接、自動車板金、曲げ板金、車体塗装

建設・建築系(9職種):

タイル張り、配管、左官、家具、建具、建築大工、造園、冷凍空調技術、とび

電子技術系(5職種):

メカトロニクス、電子機器組立て、電工、工場電気設備、移動式ロボット

情報通信系(3職種):

IT ネットワークシステム管理、情報ネットワーク施工、ウェブデザイン

サービス・ファッション系(10職種)

貴金属装身具、フラワー装飾、美容、理容、洋裁、洋菓子製造、西洋料理、和裁、日本料理、レストランサービス

医療の世界もそうですが、このように競い合ってまた国際的なライバルを持って成長してゆく、特にこの若い年代にそういうことに触れられる機会があるのは素晴らしいことだと思います。ものづくり日本と言われてきましたが、なかなか今後AIとの競合などで、人間の生身の力を出せる機会が減ってくることが予想されます。新たな発想や技術って最終的には人間が生み出さないといけないものだと思います。ですので、こうやって若いうちから訓練して力をつけて新たな技術や展開を見つけて行くのがますます大切になってくると思います。

雑談:

今回もあまり医療と関係が薄い話でしたが、若き天才として、最近もう一人とても感動した人がいます。田中一村(1908~77)という画家です。今上野の東京都美術館で特別展が開催されています。NHKの日曜美術館などでも紹介されたのでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。晩年は奄美大島で過ごされたので、奄美大島には彼の記念美術館があるそうです。その所蔵品も含めて若き日の作品から300点余が公開されています。最初から驚きの連続です。妻は洋画が好きであまり日本画は、、、だったのですが、一緒にいって、彼女すら驚きの連続でした。まず8歳で彼が描いた蝉の絵、14歳のつゆ草、藤の花。つゆ草をそこにあるように描きます。東京芸大に入ったけれど、個展や注文が多く退学、その頃に描いた菊数種の襖(屏風)絵など本物よりも菊っぽいです。なにしろものを見る力で生きた描写ができる。ものの本質を見極めて、それらが放つ“生”を絵に表すことができるようです。30代に千葉で描いた絵などは、本当にその土地にいってみたい郷愁に駆られます。晩年に奄美で描かれた南国の植物、鳥などの絵は、大型の縦長の作品群になっており、最後の一室にまとめてあります。ものすごい迫力です。

一つの美術展を見ただけですが、その日は家に帰ってぐったりするくらい精神が動かされました。こんな感覚になったのは久しぶりかと思います。

迸るエネルギーと才能をもった人がいるのだということを改めて知ることができました。例えばピカソとかモネとか、佐伯祐三、東山魁夷さんとか優れた作品をたくさん描かれている人はいますが、これほどの数の作品を一同に展示できる機会は少なく、またその画家のエネルギーを感じられる機会は少ないと思いました。

暑さもやっと和らいできた芸術の秋、モネ展も開催されるようです。皆様もぜひ芸術で心の刺激を受けてきてください。

https://www.youtube.com/watch?v=agchtAOuoDI

2024年10月8日火曜日

「論語と算盤」から

「論語と算盤」から

森田明夫

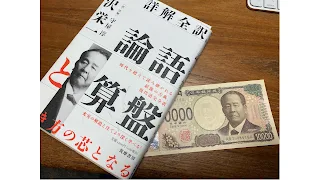

NTT東日本関東病院の元院長落合慈之先生(名誉院長)から渋沢栄一さんの書かれた現在ベストセラー?の「論語と算盤」という本を院長就任のお祝いにといただいた。渋沢さんといえば以前NHKの大河ドラマ「青天を衝け!」の主人公だし、今回の新一万円札の顔である。ほとんどの時代劇ものの大河ドラマは見ているのだが、維新周辺は人間関係が複雑なのと、中高の歴史ではいつもそこまで届いていなかったので、あまりその頃の歴史に馴染みもなく見逃してしまった。また王子にある渋沢記念舘にも行ったことがないので、渋沢さんに関する私の知識は今回の一万円札になった経緯程度の常識的な範囲よりもやや劣る。

さて件の本であるが、一言で言えば、江戸―明治―大正と活躍した人の実業における道徳・身の処し方に関する考えを様々な事例をあげて書いている手記のような書籍である。幸い守屋淳さんという早稲田大学の先生が現代語に訳してまたその頃の事実関係なども注釈してくれているのでとても読みやすい本である。最初は「明治時代の考え方なんて、古いのだろうな。しゃちこばった格言的なものが多いのかな。」と思っていたのであるが、豈図らんや内容は今でも十分通用する考え方が中心である。産業はもちろん石炭などのエネルギーや綿花といったその頃の日本の内容に沿った内容だが、人の心や決断の成り立ちというのはほとんど変わっていないのだな。と思う。特に人と人の諍いや戦争、宗教に関する考え方など今でもその通りといった内容である。

なかなか重厚な本でもあるので、中身を全てこなして読み切れているわけではないのであるが、とてもなるほどと思ったのは:

人間の生き方・心のあり方において非常に重要な要素は「智・情・意」であるという考えかたについてである。知識や経験だけでもだめ、情熱や情愛だけでも物事は進まない、そして最後に意思・意志・志が最後に人を動かす元になるというものである。

古来孔子の教えから人の生き方には五常が大切であると言われている。「仁・義・礼・智・信」の5つである。それに「忠・孝・悌」が加わって八徳とも言われる。少し組み合わせが異なるものもあるようだが、この8つは南総里見八剣伝の義士たちが持つ玉の文字である。東洋的な考えではあるが、同じような教えはキリスト教でも、イスラム教でも仏教でも共通である。親や兄弟を大切にし、礼儀をわきまえ、人を愛し、忠義を尽くし、信頼のおける、知恵に富む人間となること。が最良とされる。

そこで渋沢たちは世界の宗教に関わらない一つの道義を打ち立てようと帰一協会という組織・勉強会のようなものを立ち上げたそうである。落ち着く先は西洋でも東洋でも「発言に嘘がないこと。行動が慎み深いこと。この二つを心がければ、野蛮の地にあっても、こちらの主張を実行させることができる。」と言う基本理念である。もちろん歴史的経緯からもこの試みはうまくいっていない。また宗教ごと、また国民性ごとに、一般的道徳の基本は同じだと信ずるが、ニュアンスが多少異なり、誤解を生じていることもある。例えば、日本人は言わなくてもわかっているだろうという常識(これも今回の本の定義は多少違って、人間の生きるべき信条のようなこと)を元に話をするので、ここまで話さないとわからないの?という外国人も多い。米国など多民族国家なので、誰にでもわかりやすい文化・文明が開かれているので、SONYではなく(とても操作が難しい)Macなどの企業が作ったものが大受けするのだろうと思う。日本の器械は説明書を読まないと決して使い始めるべきではないが、欧米の特にアメリカの製品は箱から出したらすぐに使えるようになっているのが常である。欧米人(ドイツ人を除くと)はほとんど説明文書を読まない人間が多いと思う。機械の電源についてもそうで、出荷時にすでに充電してあることも多い(ように思う)。ちょっと話が逸れたが、日本人は「基本話さないでもお互いわかっているでしょ」という常識に基づいているので、「男は黙ってサッポロビール」なんて宣伝が流行る(かなり古いが)、寡黙が美徳とされる文化がある。一方ででは米国ではどうかと言うと。日本人の私が見るからではあるが、米国でも本当に優れた人は無駄口は叩かないと言う印象がある。エセインテリとか、ちょっと自分をひけらかしたい人は余計なことまでしゃべりまくり印象がある。だが日本人は喋らなすぎというのは、前回のブログでも書いたが、韓国を見習って、言うべきことは言う。そして世界に通用する常識をつけて行くことは大事だと思う。

さてもう一つ西洋の道徳と東洋の道徳で似ていながら、ややニュアンスの異なることがあることに気づいた。キリスト教では「自分がしてほしいことを他人にもしなさい」とある。論語では「自分がしてほしくないことは、人にしない」である。裏返せば同じことを言っているようであるが、能動系と否定系の言葉は意味が違うと思う。要は東洋では、「何もしない=見ざる・言わざる・聞かざる」 が美徳で、欧米ではやってあげることが美徳なのである。日本人ももう少し積極的な態度に出ても良いのかなと思う。

その他にも、本書において、とても気になる言葉が数々あった。

知行合一

「習慣の感染しやすさ」

「人生は努力にある」

「人格は生まれつきか?修練で育めるか?」

「大きな志と小さな志の調和」

変えてはいけない志と、それを達成するために修正可能な志のこと。

「道理のある希望を持て」

「一日を新たな気持ちで」

「趣味」の意味:「理解することは、愛好することの深さに及ばない。愛好することは、楽しむ境地の深さには及ばない。」それが趣味の極地。

「常識」の意味:何かをするに極端に走らず、頑固でもなく、「正しい/正しくない」「善い/悪い」を見分け、利益と損失に敏感で、言葉や行動が全て中庸にかなうもの。

「元気」の意味:浩然の気:「元気というものは至って大きく、至って頑丈。正しい道理によって養うので害になることがない。それは広大な大地の間にも充満する程のものだ」(孟子)

「運命はあるのか?」

「失敗のような成功」

たとえば足利尊氏と楠木正成。菅原道真と藤原時平。どちらが当時の成功者で、どちらが今の成功者か? それらの歴史的背景を見ても、成功のように見えても、将来は失敗になるかもしれないし、ゴッホのように亡くなってからその価値が大いに評価される人もいる。即時的な成功を目指すこと自体は正しいことだが、もしうまくいかなくても、努力さえして、自分のできる限りのことをしていれば、何も不甲斐なく思う必要はないということを下記の言葉に集約している。

「成功と失敗は、自分の身体に残ったカス」

「細心にして大胆であれ」

「人事を尽くして天命を待つ」

それぞれの細かい解説は本書を読んで欲しい。

現在はComputerによって、海外はてや宇宙とも瞬時に繋がるし、AIによって膨大な計算や予測も瞬時に建てられるようになってきている。グローバル化の大波である。スピード感は多少異なるかもしれないが同じように感じることがこの本が書かれた明治・大正時代に起こっている。数ヶ月かかっていた航行距離・時間がスエズやパナマの運河の開通によって格段に世界が近くなった時期である。商売も政治も思想も世界を基準に考えなくてはいかない時代であった。その頃の教訓は今でも十分通用することを知った本だった。

雑談:

先日40数年の脳神経外科医人生の中で初めて土佐の高知で脳腫瘍の学会があった。内視鏡の手術の進歩やさまざまなDISCUSSIONがとても興味深かった。

Google mapでどこか散歩に適したところはないかと探していたところ、高知市の南東に五台山という山があり、竹林寺という四国31番目の札所がある。その境内の半分をNHK連続テレビドラマらんまんでモデルとなった牧野富太郎博士の遺言で大きな植物園ができているのを知った。素敵な植物園で、展示室には牧野さんの生い立ちや業績、生活、言動を紹介する展示、そして牧野さんの植物書のイラストを担当した山田壽雄さんの植物画の展示もされていた。

広大な庭園には高知の植物はもとより、大きな温室もあり熱帯・亜熱帯の植物の展示もある。急に植物に興味を持ってしまう気持ちを抱かせる世界に誇れる植物園だった。中でも今回は特別展示だが、山田さんの精緻な植物のイラストは素晴らしかった。

翌日早朝には、焼失を免れ現存する天守のある城12のうちの一つ高知城にも登った。早朝だったので残念ながら城内には入れなかったが、石垣は野面積である(規則正しい四角い整形された石を積むのではなく(切り込み接義・江戸城が代表)、自然の形に近い石を工夫して大小取り合わせて組む石垣)雨が多い地区なので、石垣内から水が排出できる樋のような構造が作られていた。先日大雨で垣が崩れた松山城のことを思い出した。松山城はこのような構造はなかったのかもしれない。高知県民にとっては、松本城や犬山城が国宝でこちらが重要文化財止まりのはなぜ?という疑問(不満)があるらしいが、しっかり昔の城が残っていることに先ほどの成功と失敗ではないですが、一時数十円で売りに出された城を無駄な経費をかけても残そうとした人たちの努力に頭が下がる。目先の開発に目が眩んで、新しい箱物を作ってしまった地域も多いのではないかと思う。今もそんな話を少し聞くところもある(明治神宮外苑とか?)。特に城主が人気のなかったところでは取り壊された城も多かったのではないかと思う。山内家や長宗我部家(元は秦氏という家系らしく聖徳太子の時代に遡る豪族の系統)は今での高知市内の多くのところで情報が掲示されているし、名前をとった銘菓やお酒もある。人気のあった城主だったからこそ、後世にそのシンボルがのこされたのだろうと思う。また牧野さんもその人柄と業績の偉大さから、寺院も土地を供給し、壮大な植物園を県が維持してくれているのだろうと思う。人生の盛衰の意味について考えさせられる学会出張でした。

2024年9月11日水曜日

韓国医療界の今

韓国医療界の今

東京労災病院 森田明夫

先日韓国で脳神経外科の脳血管障害と脊髄・脊椎疾患の国際学会が連日であり、両方に招待されたので、約8年ぶりに韓国ソウルを訪ねた。韓国の脳神経外科は血管障害も脊髄も日本に追いつけというよりも、目は欧米を見ており、とても進んでいる。脊椎のロボット手術は日本では保険償還がないためほとんど進んでいないが、韓国ではYonsei大学やソウル国立大学かなりの施設が導入している。人口がソウルとその周辺の大田などにかなり集中(全人口の1/2位)しているので、大病院に集中するという傾向が強く、日本のように数百床規模の病院が乱立ということはなく、欧米型の数千床規模の病院に集約した医療を行っている。大学の教授も同じ脳外科でもたくさんいて、血管障害や腫瘍、脊髄、小児などそれぞれの専門家が集団を作っており科の主任教授は2年〜数年に一回ずつ交代してゆくというシステムである。お年の先生も含めて、英語がとても上手で、脊髄・脊椎の学会は国内の学会も含めて、全て英語で進められていた。ほとんどの先生が欧米への留学経験がありあまり言葉に困ることはないらしい。

さて、今回の学会では、会長講演の代わりに現在韓国の医療界には激震が走っているという内容の特別公演があった。ユン現大統領及び韓国の厚生省が医学生募集定員を今の年間40医学部3000人強から(日本は82校で約9000人)2000人増員するすなわち今の1.6倍の人が医師になるという政策を打ち出し、医学部や医師会などの医療界には相談せず決めてしまったのである。その理由は日本と同様の医療の偏在、医師の診療科の偏りである。日本でも今非常に問題になっているのが、美容外科に大学医局や外科を経ずなる人たちが増えていること。よく知られている通り韓国は美容外科が古くから有名であり、外科や救急、小児、産婦人科などエッセンシャルな医療に必要な診療科を選ぶ医師が日本よりも少なくなってしまっている。当然医師や医学部学生は猛反発し、現在医学生の75%(14,000人)が休学中、研修・専攻医は80%(約10,000人)が仕事ボイコットから始まって、退職してしまったそうである。ストライキどころか退職である。また医学部学長や教授陣もこぞって反対の意思を政府に告げたが、全く反応はなく、教授の中にも退職が始まったそうである。一方でそうなれば、研修医がいなくなるので、上級スタッフが当直業務、救急業務をしなくてはならなくなる。手術の手伝いもなく、教授同士で手洗いして手術を相互に補助したりなんてことをしているそうである。まだ本当の意味で、医療危機になっているのかは不明だが、このまま続けばやがて救急医療の不備、日常診療にも影響が及んでくるだろう。政府は政府で、休学している医学生は退学、退職した研修医からは医師免許剥奪を検討中とのことである。日本で同じことが起こったらどうだろう。1960年代後半の日本の大学での学園紛争は、無給医の問題とインターンの問題から発生したと言われ、多くの医学生がストに参加して医学生をやめたり、就職を拒否したりなどという今の韓国と同じようなことがあったという。しかし今の日本の医師たちは同じリアクションをするだろうか?多分しない。自分も含めて今の日本の医師たちは、政府の言うことをおとなしく聞いてゆく従順な態度をとるのではないかと思う。現在の日本の医療にも、働き方改革、研修のシーリング問題、そして診療報酬による政府主導の医療のあり方の否応なしの方向づけに対して、多少の抵抗はあるもの、なんとか個別に対応しようと努力をしている状態である。また医師数に関しては、故小川彰先生(岩手医科大学)が新規医科大学の設立には猛反対していらしたが、結局2つ新設医大が作られているし、大学も多くの地域枠という名目で10~20%の増員をしているという状況である。このような中、日本でも医師の偏在化、“直美(チョクビ)”と言われるノルマである必修の臨床研修を終えると直接湘南美容外科などに就職する人が増えている、などという問題が多く発生している。外科医の減少が危険値に達している。

話を韓国に戻すと、彼らは今でも、50~60年前の日本と同じような若い感情を持っているというか、情熱を持っているのかなと思う。医療の進歩、医療への熱気というのも学会を見ているとよくわかる。日本の学会では質問というと、特に英語主体の学会でも、また日本語でする学会でも質問はせいぜい1~2件であるが、韓国では今回も一つのセッションで討論時間を30分以上とっているのであるが、時間が足りないほどの質問がくる。それくらい熱心である。

日本の今の医療がダメだというわけではない。日本の医療は成熟し、当たり前のことを当たり前にする時代と皆が認識してしまっているのではないかと思う。要は医師等(他の医療職もそうかもしれない)の意識が「これ以上はない。」という驕りのような感情に満ちてしまっているのではないかと思う。少しでも新しいこと、少しでも患者や社会に良いことをするためにはどうしたら良いかという情熱を持ってゆかないと、日本の医療も経済と同じように停滞してしまうのではないかと危惧している。自分たちの体だって、皮膚も、消化管も血液も毎日入れ替わっている。どんなに成熟した医療・科学・社会にも、その時々の進歩に合わせて新しいことはある。昨日の自分と今日の自分、明日の自分は違う。いつも新しい何かを求めてゆく気持ちを持ってゆくべきだと思う。

雑談:

などと、韓国の医師たちの若々しい、猛き気持ちを見て、日本も気持ちの若返りが必要だなと思った次第。

さて、昔から私は韓国は大好きで、食事をはじめとして歴史、文化、風景、そしてドラマ。今までに実際に訪れられたのは5〜6回くらいでしょうか。食事と言えば韓国=焼肉というほど日本では有名になったが、それ以上にもっとズーート美味しい鳥の料理(タッカンマリや参鶏湯)や豚の料理(サンギョプサルやポッサム)、また日本でも韓国レストランは野菜がたくさん出る方だが、韓国でレストランでテーブルにつくと頼む前からたくさんの小皿に盛られた野菜や小魚、なんだかわからないものまで出てくる。特に田舎のレストラン(釜山とか慶州とか)に行くと、ものすごい数のお皿が並ぶ。英語はもちろん通じないが、身振り手振り(隣の人の食べてるものを指差しであれと頼む)と“ビールジュセヨ!”ができればなんとかなる。まあ今であればポケトークとかスマホのアプリで翻訳使えばなんとかなる。野菜で豚肉を挟んで食べるサンギョプサルも日本でも最近流行り出したが、韓国のものは野菜の量が半端ない。風景や建物も何か懐かしさを感じる。屋根は日本の建物と比べると屋根が反り返っているが、立ち並び方、土塀や瓦を埋めた塀、ドラマの見過ぎかもしれないが、とても懐かしく感じる。多分私は以前の人生は韓国人だったのかとも思うくらいである。韓国語を聞いて、韓国の風景や文物を見ると「萌え〜^」っとしてしまう。ドラマはもっと大変で、一昨年かにハマりにハマった愛の不時着とかビンチェンツオ。ウ・ヨンウ弁護士は天才肌。その前はトッケビ、それより前は、トンイ、イサン、太陽を抱く月、イルジメ、さらに遡れば、Dream high, ホジュン、馬医、チャングムの誓い、元は冬ソナなどなど。どれも見出すと止まらない。これらのドラマも今はNetFlixとかで継続してみれるようになってしまったので、非常に体に悪いので(週末寝ないで見てしまう=週末眠れない)、流石に最近は頻度を減らしている。ただ世界でも評判になったパラサイト半地下とかイカゲームとかはあまりにも残酷なので見ないようにしている。

韓国ファンの独り言でした。

写真集

韓国医療界の現状・発表スライドから

-

福島孝徳先生を偲ぶ:再会を期待して! 森田明夫 (ちょっと専門的な記載があるので、あまり一般向けではありません) 恩師である福島孝徳先生が亡くなった。ご本人の意思で 亡くなった詳細は わからないが、一昨年くらいから腎臓...

-

さる 7 月 31 日に東京労災病院医療連携懇話会 2024 を西蒲田のプラザアペアで開催しました。 53 連携医療機関の関係者 93 名に出席していただき、とても和やかな雰囲気で開催することができました。当日は突然の豪雨で京浜東...